#Emergereposta: Thaís Seganfredo originalmente publicado na Nonada Jornalismo

Era 1970 e o Brasil vivia o período mais sombrio da ditadura militar quando Abdias Nascimento subverteu a bandeira do Brasil ao trocar o lema positivista “Ordem e Progresso” por “okê, okê, okê, okê”, saudação a Oxossi, o caçador, orixá das florestas, dos animais e do sustento. Antes dele, artistas como Alfredo Volpi e Antonio Henrique Amaral já haviam realizado experimentações com os símbolos nacionais, desconstruindo suas formas geométricas alinhadas (Bandeira Brasileira, Volpi, década de 1920) e a justapondo com o pavilhão estadunidense (Boa Vizinhança, Amaral, 1968).

Corta para o século 21. Cinquenta anos depois, o Brasil revive uma onda conservadora que ecoa conceitualmente no militarismo e que se apropriou do verde e amarelo como expressão pseudo-patriota de um Brasil homogeneizante e pouco tolerante à diversidade que nos identifica enquanto nação. Há três anos, a obra de Abdias integrou a exposição Histórias afro-atlânticas, ocasião em que foi doada pelo Ipeafro e selecionada pelo curador Hélio Menezes, que há tempos pesquisa o assunto. Hoje, Okê Oxossi faz parte do acervo permanente do Masp. “Tive a sorte de encontrar essa tela do Abdias nas minhas pesquisas e poder expô-la. Nesse processo, venho me deparando com uma série de outros artistas que não só recentemente mas há mais tempo têm revisitado a bandeira de modo a revê-la”, conta.

ARTISTAS RESSIGINIFICAM A BANDEIRA DO BRASIL

É Hélio, inclusive, um dos curadores responsáveis, ao lado de Raquel Barreto, por inserir obras da arte contemporânea que recontam o Brasil na exposição Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros, em cartaz no Instituto Moreira Salles Paulista até janeiro de 2022. A mostra, que o Nonada visitou em outubro, tem como fio condutor os manuscritos da escritora, em especial o livro que ela originalmente nomeou como “Um Brasil para os brasileiros”, a partir de uma frase que Carolina atribui a Rui Barbosa.

“Ela se apropria dessa frase de um sujeito homem branco de classes abastadas e vai também mudar o sentido do que seria esse Brasil e do que seriam esses brasileiros. Carolina conta uma outra história do país, faz uma reflexão social, analítica de um país inteiro a partir de uma linguagem literária poética. Os brasileiros de Carolina são os sujeitos rasurados da história. Essa releitura de país que Carolina conduz em seus trabalhos é trasladada [na exposição] nas artes visuais, que também vão fazer uma releitura do país e dos símbolos pátrios, a partir de uma outra versão, outra mirada”, explica o curador.

Esse Brasil se constrói também na escolha da materialidade, através do uso de materiais menos nobres, como papelão e garrafas. “Há um processo por assim dizer, ‘carolineano’ de conversão de materiais que foram descartados no suporte de criações poéticas”, complementa.

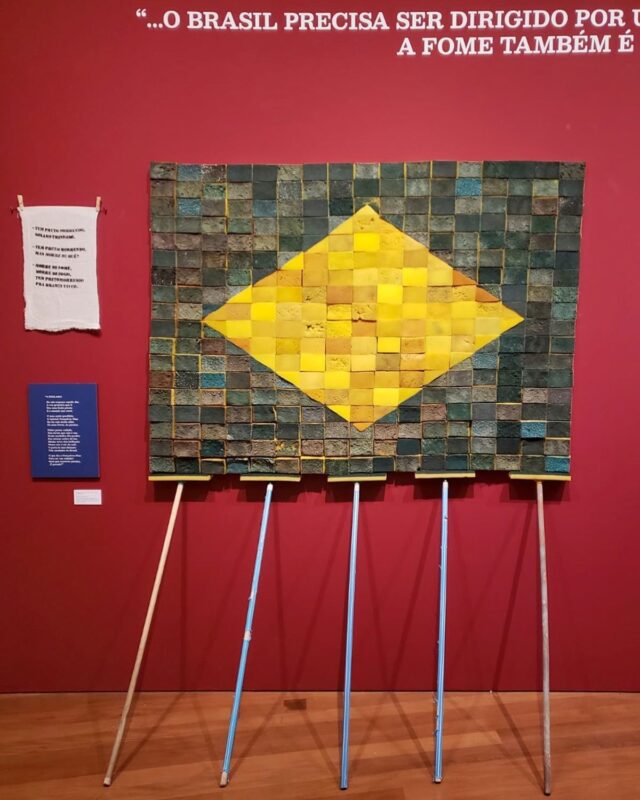

Na medida em que recontar o país é também rever os elementos oficiais que o representam, muitas obras presentes na mostra ressignificam a bandeira do Brasil. É o caso de Bandeira Nacional (2021), que Desali compôs a partir de 504 esponjas de cozinha usadas, sustentadas por 6 limpadores de chão. Jefferson Medeiros participa com duas versões da bandeira: Cobertor (2020) e Obra embargada (2020), composta por um entalhe em um tijolo simples de construção.

Com algodão cru, linha e agulha, Thiago Costa segrega cada uma das formas geométricas que compõem a flâmula em Notas de falecimento (2018). Há ainda espaço para a já emblemática Bandeira Brasileira (2019) criada por Leandro Vieira para o desfile da Estação Primeira de Mangueira do mesmo ano.

EXPOSIÇÃO CAROLINA MARIA DE JESUS

CONTRAPONTO À ESTÉTICA BOLSONARISTA

Se atualmente nosso pavilhão foi apropriado por uma elite conservadora (ou reacionária), há raízes profundas nesse processo. Ainda que a bandeira atual tenha sido criada em 1889 como um contraponto ao Império, seu significado tem origem na aristocracia militar. Para o Guilherme Mautone, que estuda atualmente a produção de uma estética bolsonarista, a bandeira traz estruturas simbólicas do passado brasileiro. “A divisa ‘ordem e progresso’ carrega um sentido particularmente inquietante se a pensarmos no contexto da ditadura, um sentido relacionado à obediência e condescendência ao regime militar, assassino e opressor das liberdades civis”, destaca o doutor em Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente da Casamundi Cultura.

Não surpreende, então, que o símbolo seja amplamente utilizado em manifestações de extrema-direita em apoio a Bolsonaro. Resgatar a bandeira do limbo em que estava nas últimas décadas significa, para a direita, uma dupla reencarnação, explica Mautone: “do ideário ditatorial, autoritário e repressivo e, no mesmo lance, do ideário imperial, de unificação nacional por meio da construção ideológica e semiótica”. Ironicamente, o pensamento positivista, que inspirou a frase, tinha como preceito o conhecimento científico.

Ressignificar a bandeira seria, desta forma, um movimento contra-hegemônico desde sempre na história do Brasil? “Se transpormos a análise para o trabalho artístico atual, então veremos como essa bandeira, em alguns artistas, deixa de ser símbolo unificador e conservador dessa unidade alienante da Nação. E passa a ser denunciada, às vezes até pela sua hipocrisia”, pondera Mautone, fazendo uma ligação também com penduricalhos ideológicos que a direita atual acrescentou à bandeira: “Hoje em dia novamente os artistas estão atentíssimos a essa reaparição, no sensível, da bandeira do Brasil. E sua usurpação carregada de repetições alienantes por parte da extrema direita, com seus pedidos por família, intervenção militar e claro rompimento com a institucionalidade. E, na medida em que estão atentos a isso, os artistas, fazendo eco a essa nossa tradição de uma arte também guerrilheira quando necessário, efetuam sobre esse símbolo nacional transformações, inversões, mudanças”, avalia.

ARTISTAS CONTEMPORÂNEOS E A BANDDEIRA DO BRASIL

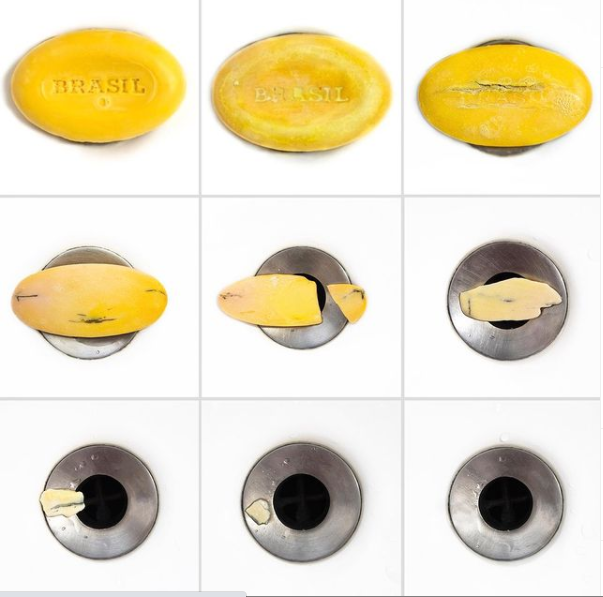

“Veja, por exemplo, A nova bandeira brasileira #2 de Raul Mourão, com um rombo no meio, sugerindo o buraco em que nos metemos desde 2016-2018. Ou as fotografias do sabonete com a palavra “Brasil” da Marília Scarabello, que se vai dissolvendo e indo embora pelo ladrão do ralo. Ou a Bandeira de Farrapos de Martha Niklaus, de 1993, feita inteiramente com roupas descartadas por moradores de rua, numa direta associação (que vemos se recolocar na carestia de 2021) com a pobreza e a desigualdade social levadas ao extremo, ao ponto da situação de rua”, enumera Mautone. Para além das artes visuais, há quase 20 anos, em 2004, Luiz de Abreu questionou padrões normativos ao performar com uma bandeira do Brasil em O Samba do Crioulo Doido, colocando no eixo a objetificação do corpo negro.

Esses processos criativos de reapropriação são motivados tanto pela “continuidade crítica, combativa e insurgente na prática artística e que encontra seu fermento em artistas dos anos 60 e 70”, nas palavras de Mautone, como também buscam pensar em outros Brasis possíveis. Um exemplo é a bandeira verde e rosa gigante e imponente do desfile da Mangueira, estabelecendo como nova ordem e novo progresso o protagonismo dos “índios, negros e pobres”.

LEIA TAMBÉM: O podcast Almerindas é um aquilombamento na literatura – Emerge Mag

IMAGINÁRIOS DE BRASIL PARA ALÉM DA BANDEIRA, ENTREVISTA COM GUILHER MAUTONE

Nonada – Pode comentar um pouco sobre a tua pesquisa?

Guilherme Mautone – Minha área de pesquisa principal é a filosofia da arte e a estética. No entanto, desde o início de 2020 eu tenho coletado, à título de uma coleção (sou um tanto benjaminiano nesse sentido, afeito às coleções…), postagens variadas que pipocam nas mídias sociais em apoio ao governo Bolsonaro. São postagens, em sua maioria, em redes sociais, blogs, indexadas por mecanismos de busca, etc. Entra na coleção todo tipo de peça comunicativa, ou de dispositivo semiótico, que promova um claro apoio ao bolsonarismo. Por enquanto essa coleção é esse repertório, ainda sem catalogação, sem muita organização; mas na qual tem muita coisa interessante. O trabalho pros próximos anos é o de encontrar meios, ou métodos, de organização e sistematização desse acervo. E, claro, é justamente no momento em que eu me dou conta da necessidade de organizá-lo de modo que não seja inteiramente idiossincrático, é que eu também começo a pesquisar sobretudo duas questões em nível mais teórico, ou filosófico. A primeira, diz respeito à própria ideia de identidade nacional e seu estatuto. Isso passa, necessariamente, pela questão dos nacionalismos, pela questão da consolidação da ideologia por trás de um Estado-Nação ou de uma Nação Brasileira, bem como de toda uma certa mitopoética (de uma produção ao nível mítico) vinculada a essa consolidação. No nosso passado, essa questão aparece especialmente no período do Segundo Reinado, com a maioridade de D. Pedro II e todas as estratégias (políticas, econômicas, artísticas, sistêmicas, etc) realizadas para garantir o sucesso e a longevidade desse imperador dos trópicos. Um livro excelente pra essa discussão é o da Lilia Schwarcz, chamado As barbas do imperador, de 1998, eu acho.

E a segunda questão que começo a pesquisar pra encontrar justamente categorias filosóficas e teóricas de organização e análise do acervo é a questão do fascismo, mas agora sob a chave da estética e de uma filosofia das imagens de modo geral (artísticas ou não). Então é uma tentativa de pensar tanto a existência quanto as próprias condições de possibilidade para o surgimento de algo como uma estética fascista. E, claro, o ponto interessante a ser feito aqui seria o de que haveria algo (ou haveria tudo!) dessa estética fascista nessas postagens em apoio ao bolsonarismo e, agora, à própria extrema direita contemporânea brasileira. Importante mencionar, por exemplo, o último texto, fruto de uma boa pesquisa, da Isabela Kalil n’O Estado de São Paulo, onde se mostra que a extrema direita no Brasil não depende mais do apoio de Bolsonaro pra se manifestar: ou seja, há uma capacidade de mobilização política expressiva e autônoma desse espectro político. Tenho pensado, ainda nessa segunda questão, sobre o meme que se popularizou nos últimos anos, que diz: “a crise também é estética”. A pesquisa, portanto, também faz um esforço de recolocar essa questão aludida pelo meme, repensá-la e problematizá-la. Que tipo de crise é essa? Qual é o sentido de ‘estética’ nessa frase? E, sobretudo, de que modo o bolsonarismo contemporâneo sugere algo da ordem de uma ‘crise estética’? É por aí. Mas, resumindo essa resposta já bem longa.

A pesquisa atual é uma tentativa de (1) compreender de que modo a política (especialmente esse espectro da direita e, hoje, da direita bolsonarista) vem produzindo certos signos, (2) de que modo esses signos veiculam eficientemente ideários e certos afetos não negligenciáveis para o debate sobre política e (3) em que medida essa presença ao nível do sensível diário, cotidiano, estabelece vínculos com o nosso passado, com os miasmas simbólicos da nossa sociedade? É uma tentativa de investigar, filosoficamente, esses pontos. O interessante diante desse cenário meio catastrófico no qual a crise se tornou uma espécie de boneca russa (uma crise dentro da outra; sanitária, econômica, ética, ‘estética’, etc.) é que temos “vanguardas” ao nível estético. Movimentos, sobretudo na arte contemporânea e na juventude, onde se perfazem microinsurgências, contestações que incomodam, sobretudo quem é mais velho, porque não varrem mais pra baixo do tapete com tanta docilidade questões incontornáveis pros próximos anos: o racismo, o machismo, a homofobia, a militância na rua e (frise-se esse ‘e’) na internet, o nosso passado colonial, assim por diante. Onde, portanto, há um grão de esperança também nessa distopia-Brasil? Se está aparecendo na arte contemporânea, bom, vamos falar sobre isso também! Mostrar, discutir, apresentar, tornar tema de pesquisa e formação. Falar dessas utopias importantes, moventes. Do contrário, a pesquisa (a minha) também é assolada por pessimismo.

Nonada – Há algum ponto ou movimento inicial na história da arte brasileira que aponte para a ressignificação da bandeira?

Guilherme Mautone – Sem dúvida. A arte contemporânea que passa a ser produzida no Brasil incide justamente no período ditatorial. E a produção artística, bem como a discussão sobre arte, nesse período segue, pelo menos da minha perspectiva, dois caminhos que nem sempre se comunicam. Por um lado, digressões e extensões do próprio modernismo, pras quais, por exemplo, as artes visuais trabalham ao nível de uma exploração expressiva dos suportes; por outro, um conjunto de artistas alinhados com a arte conceitual, de linhagem duchampiana, e que ou problematizam contundentemente os próprios suportes tradicionais (a tela da pintura, por exemplo) ou os abandonam. Esse segundo grupo é marcado, no Brasil e na América Latina de modo geral, por uma arte necessariamente contextualizada (conforme defendeu o Camnitzer).

Ou seja, ao abandonar os suportes tradicionais, a produção artística importa para dentro das práticas de produção de arte os próprios contextos mais imediatos: a vida íntima, a sociedade, a política, as questões sociais e assim por diante. A pesquisa recente, e altamente qualificada, da Juliana Proenço, historiadora da arte, trata fundamentalmente dessa segunda corrente na arte brasileira dos anos 60 e 70: artistas interessados em discutir política e numa insurgência ou dissidência política por meio da arte, uma “arte de guerrilha”. Se é um truísmo afirmar que, na arte contemporânea, arte e vida se misturam, então isso, no Brasil pelo menos, implica que a arte e a política passam também a se misturar. Tu perguntas sobre a questão da bandeira e de tentativas de ressignificá-la… Ora, como eu falei, a bandeira e os outros símbolos nacionais estão diretamente associados a um passado brasileiro. E a reencenação desses elementos sempre carrega, no presente, certas estruturas do passado. A divisa “ordem e progresso” carrega um sentido particularmente inquietante se a pensarmos no contexto da ditadura militar, um sentido relacionado à obediência e condescendência ao regime militar, assassino e opressor das liberdades civis. Bem como carrega um sentido do que hoje chamamos de “entreguismo”, desse colocar o Brasil à liquidação pro exterior, chamando isso justamente de “progresso”.

Ora, isso, nos anos 60 e 70, igualmente reencenava uma história silenciada de opressão (da escravização das pessoas negras e o boicote de sua plena cidadania), bem como uma história de manutenção do status quo econômico (manutenção dos latifúndios e de uma matriz exploratória tanto do trabalho humano, quanto dos recursos naturais). Hoje, nas manifestações bolsonaristas, o reaparecimento da bandeira brasileira, seu uso, perfaz, nesse sentido, uma dupla reencenação: do ideário ditatorial, autoritário e repressivo e, no mesmo lance, do ideário imperial, de unificação nacional por meio da construção ideológica e semiótica. É de uma dupla violência história, é uma dupla usurpação. Mas ao nível da história da arte e das tentativas de ressignificação da bandeira do Brasil pelos artistas dos anos 60 e 70, podemos citar, por exemplo, o fantástico trabalho da Cybèle Varela chamado “O Presente” de 1967; ou o “Boa Vizinhança” do Antonio Henrique Amaral, de 68. Não a bandeira, mas moeda, o Cruzeiro, no “Zero Cruzeiro” do Cildo Meireles, de 1974-78. E, sobretudo, a bandeira recomposta pelo Abdias Nascimento, “Okê Oxóssi”, de 1970, que é uma inserção das mais geniais nesse circuito simbólico da identidade nacional: Nascimento incluí na bandeira todo um intertexto com as religiões de matriz africana, ao substituir a divisa “ordem e progresso” por “okê, okê, okê, okê”, o grito de guerra de Oxossi, o orixá das matas, que entra nelas e sai delas sem temer. É muito bonito, não? Essa transformação da nossa bandeira, de sua “boa-mocice classe-medista” do período da ditadura, por um grito de guerra e por um arco-e-flecha.

Nonada – Podemos identificar convergências nos trabalhos dos artistas atualmente no que diz respeito ao tema?

Guilherme Mautone – Acredito que sim. Hoje em dia novamente os artistas estão atentíssimos a essa reaparição, no sensível, da bandeira do Brasil. E sua usurpação carregada de repetições alienantes por parte da extrema direita, com seus pedidos por família, intervenção militar e claro rompimento com a institucionalidade. E, na medida em que estão atentos a isso, os artistas, fazendo eco a essa nossa tradição de uma arte também guerrilheira quando necessário, efetuam sobre esse símbolo nacional transformações, inversões, mudanças. Veja, por exemplo, “A nova bandeira brasileira #2” de Raul Mourão, com um rombo no meio, sugerindo o buraco em que nos metemos desde 2016-2018. Ou as fotografias do sabonete com a palavra “Brasil” da Marília Scarabello, que se vai dissolvendo e indo embora pelo ladrão do ralo. Ou a “Bandeira de Farrapos” de Martha Niklaus, de 1993, feita inteiramente com roupas descartadas por moradores de rua, numa direta associação (que vemos se recolocar na carestia de 2021) com a pobreza e a desigualdade social levadas ao extremo, ao ponto da situação de rua.

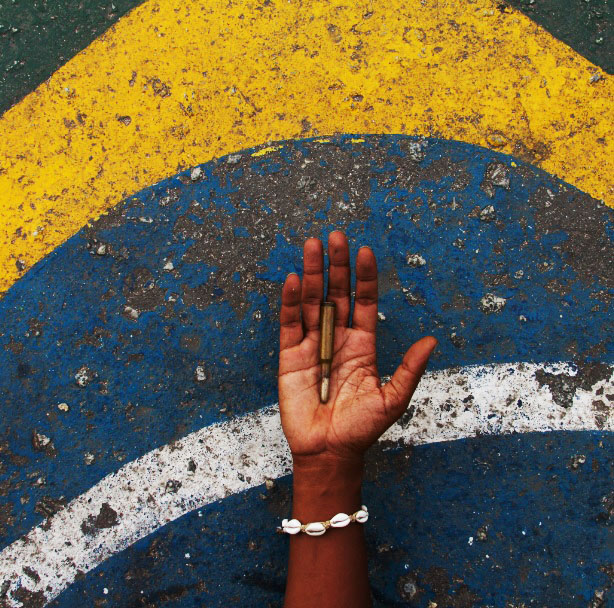

O projeto “Aceita” do Moisés Patrício, de 2013-2020, onde a mão do artista oferece sempre algo diferente e relacionado com acontecimentos presentes – a fotografia da mão de uma pessoa negra que segura uma bala de fuzil sobre a bandeira brasileira é profundamente tocante. Mas há, também, a criação de um espaço utópico, desejante. Penso nos estandartes de Randolpho Lamonier, suas “Profecias” de 2018, que nos indicam (tomara!) num registro antecipatório a reforma agrária realizada, uma primeira presidenta negra, a inauguração de um estado laico pelo exercito queer, os guerreiros Guarani Kaiowá tendo vencido a luta por uma terra ancestral e assim por diante. A arte, além de comentar criticamente o nosso próprio presente, além de passar as condições sociais por esse caleidoscópio da transformação artística, também estipula um espaço almejado, utópico para esse país e que não se resume ao alienante verde-amarelismo.

Há, portanto, sem dúvida uma continuidade crítica, combativa e insurgente na prática artística e que encontra seu fermento naqueles artistas que comentei, lá dos anos 60 e 70; mas há também, pelo menos em meu sentir, o reconhecimento por parte dos artistas de hoje da necessidade de colocar continuamente em pauta o desejo pela realização de uma série de projetos que, embora planejados, ainda não saíram do papel ou foram duramente abortados ao longo dos últimos anos.

Nonada – Na sua origem, a bandeira do Brasil é ligada ao conservadorismo, correto? Como isso se relaciona com o trabalho atual?

Guilherme Mautone – Sim, ela está vinculada, sobretudo, a esses dois momentos fundantes. Primeiro, no Segundo Reinado, em pleno século XIX, com a tentativa de unificação e aglutinação acachapante de um país continental tão marcado pelas suas pluralidades constitutivas através da criação ideológica e semiótica. Como se, por exemplo, a figura de um Império Brasileiro, com todos seus signos, símbolos, emblemas e divisas pudesse garantir uma unidade ilusória, ao nível da fantasia eficaz, para esse território que chamamos de Brasil. É curioso, nesse sentido, notar como o Brasil manteve unificados seus territórios no século XIX, quando, no restante da América Latina, os antigos territórios colonizados pelos espanhóis se dividiram em uma constelação de países. Há, certamente, um agenciamento aí, nesse período, por parte dos interesses imperiais e econômicos que voltou-se aos expedientes simbólicos para cumprir essa unificação nacional. Veja que interessante. Nas margens da primeira edição de A Confederação dos Tamoios, que pertenceu a D. Pedro II, existe a seguinte anotação: “organizar moralmente a nacionalidade, formar uma elite”.

Ora, “organizar moralmente a nacionalidade” significa literalmente organizar costumes (mores, a palavra latina de onde provém ‘moral’ e ‘moralidade’) e práticas que garantam a nacionalidade, que cimentem a ideia de uma Nação Brasileira. E como? Formando uma elite; ou seja, criando uma série de instituições e expedientes políticos para garantir a permanência e a aplicação desses costumes nacionais. É o famoso “bolsinho do Imperador”, um método eficaz de mecenato realizado por D. Pedro II para injetar vitalidade, por exemplo, na Academia Imperial de Belas Artes e, sobretudo, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em cujo estatuto de fundação se lê: “Preservar a cultura nacional, estimular estudos históricos, geográficos e de outras ciências sociais sobre o Brasil e reunir e divulgar documentos relativos à sua formação e identidade, com vistas à preservação da memória nacional”. Veja, agora, um exemplo de pintura saída desse contexto do século XIX da Academia Imperial de Belas Artes. O óleo sobre tela de Pedro Américo, de 1872, chamado “D. Pedro II na abertura da Assembleia Geral”. Esta tudo ali. Naquele catatau de símbolos representados com minúcia pelo artista e que recaem sobre o próprio corpo real do imperador, como se ele fosse a instância máxima dessa unificação nacional. É, sem dúvida, a ideia radical de uma ‘conservação’.

Se transpormos a análise para o trabalho atual, o trabalho artístico atual, então veremos como essa bandeira, em alguns artistas, deixa de ser símbolo unificador e conservador dessa unidade alienante da Nação. E passa a ser denunciada, às vezes até pela sua hipocrisia. Veja, por exemplo, a performance de Berna Reale de 2012, chamada “Imunidade”, e na qual a artista passeia, vestida de gondoleiro tupiniquim, com camiseta auriverde, sobre as águas de um riacho de Belém navegando um barco apinhado de ratos. É, sem dúvida, uma crítica à hipocrisia de um conservadorismo político que se refugia, como vimos tantas vezes, por trás da ideia da imunidade parlamentar.

Nonada – Poderia citar algumas obras com essa estética e comentá-las?

Guilherme Mautone – Citei algumas já ao longo das respostas. Mas certamente existem outras obras que partem desse princípio de que o Brasil, essa ideia de país, sua identidade nacional, é de fato um problema interessante de ser investigado ao nível da produção e das poéticas. Veja o trabalho recente de Manoela Cavalinho com seus “Epigramas”. A artista sai pelas ruas de Porto Alegre adesivando e colando inscrições em locais da cidade que sediaram eventos relevantes, no mais das vezes esquecidos ou silenciados, da Ditadura Militar. Dá a ver, portanto, algo que foi duramente reprimido e silenciado, desencalacrando, na fotografia como uma espécie de testemunho anacrônico da tragédia, o próprio recalcado ao nível social e político.

Outro artista de que gosto muito é Denilson Baniwa, com suas projeções e videomappings, “Me deixa ser selvagem” e “Brasil Terra Indígena”. É sobre as construções típicas do Modernismo paulista que Baniwa projeta grafismos e imagens indígenas, ou sobre, com extrema ousadia, o Monumento dos Bandeirantes. Isso sugere, ao meu ver, um gesto contestatório da parte do artista que recobre, ainda que de modo transitório, essas representações do Modernismo (muito problemático no contexto brasileiro) e das imagens dos bandeirantes com uma originalidade incontornável do Brasil. Romantizada e estereotipada pela arte brasileira desde o século XIX. Importante também mencionar os trabalhos, por exemplo, de Tiago Sant’Anna e de Rosana Paulino.

Na série “Sapatos de Açúcar” e na série “Refino”, ambas de 2019, Sant’Anna nos mostra a questão do sapato como um claro marcador social: as pessoas negras escravizadas não dispunham de sapatos. E a presença do açúcar, aí, remete com clareza ao ciclo da produção açucareira no Brasil, ao costume brasileiro pelo doce e nossa tradição na confeitaria. Poucos de nós reconhecemos, no entanto, que essa nossa afeição pelo doce e essa nossa tradição confeiteira não são dados naturais, mas dados sociais. São inclinações e práticas que se originaram singularmente aqui, no Brasil, justamente em função da escravização dos negros na produção do açúcar.

Há, como mostra o trabalho de outra artista contemporânea chamada Karina Nery, sempre um passado amargo atrelado ao gosto doce do açúcar. Com esses exemplos, quero apenas sugerir que os artistas contemporâneos não se furtam de pensar e investigar por meio de sua produção essa questão sobre o próprio Brasil. Talvez ela não de dê como uma investigação diretamente vinculada à questão da ressignificação da própria bandeira nacional, mas certamente se dá pautando outras instâncias que, no nosso imaginário popular ou em nossos preconceitos atávicos e sistêmicos, camuflam certas realidades.

Este texto foi originalmente publicado na Nonada Jornalismo.